Fan Lu博士(クイーンズ大学)による特別講演を開催しました。

2024年7月2日(火)に、Dr. Fan Lu(クイーンズ大学、カナダ)による特別講演、”Solidarity, Conflict, and the Space in Between: Political Relations between Asians, Blacks, and Latinos in the U.S.”(連帯、対立、そしてそのあいだ:アメリカのアジア人、黒人、ラテンアメリカ人グループ間における政治関係)を明治大学駿河台キャンパスリバティタワー(12階)1125教室で開催しました。会場ではホスト教員が担当する政治過程論受講生を含めた15人の参加者があり、また録画された講義内容はオンデマンド講義として、加藤言人ゼミナールの学生に共有されました。

この特別講演では、アメリカにおける民族マイノリティグループ間における政治的対立および連帯の可能性について、Fan Lu博士が行っている実証的研究の成果が紹介されました。その内容は、アジア系アメリカ人という特定の対象を超えて、日本人としてどのように多様化する社会へ臨むのかという問題にも、大きな示唆があるものでした。

Lu博士はまず、アメリカ政治の文脈において、アジア系(特に韓国系)アメリカ人と、黒人の間に象徴的な政治的対立が生じてきた歴史を説明しました。最近では、2020年、黒人であるジョージ・フロイドが白人警察官によって窒息死させられた事件において、モン族(東南アジアに住む少数民族)出身の警官が、同僚の白人警官の行動を止めなかった(もしくは助長した)例が挙げられますが、それに限らず、1980−90年代に遡って、アジア系(特に韓国系)アメリカ人と黒人の間に深刻な政治的対立が生じた事例が見られることが紹介されました。しかし、Lu博士は、このようなマイノリティ間対立の事例は、歴史の一側面でしかないことを指摘します。アメリカの他の場所・時点においては、アジア系アメリカ人と黒人が連帯する(少なくとも対立が生じていない)ような事例も多数存在するということです。そして、対立と連帯は二項対立によって捉えられるべきではなく、程度問題として「そのあいだ」が存在するということも指摘されました。

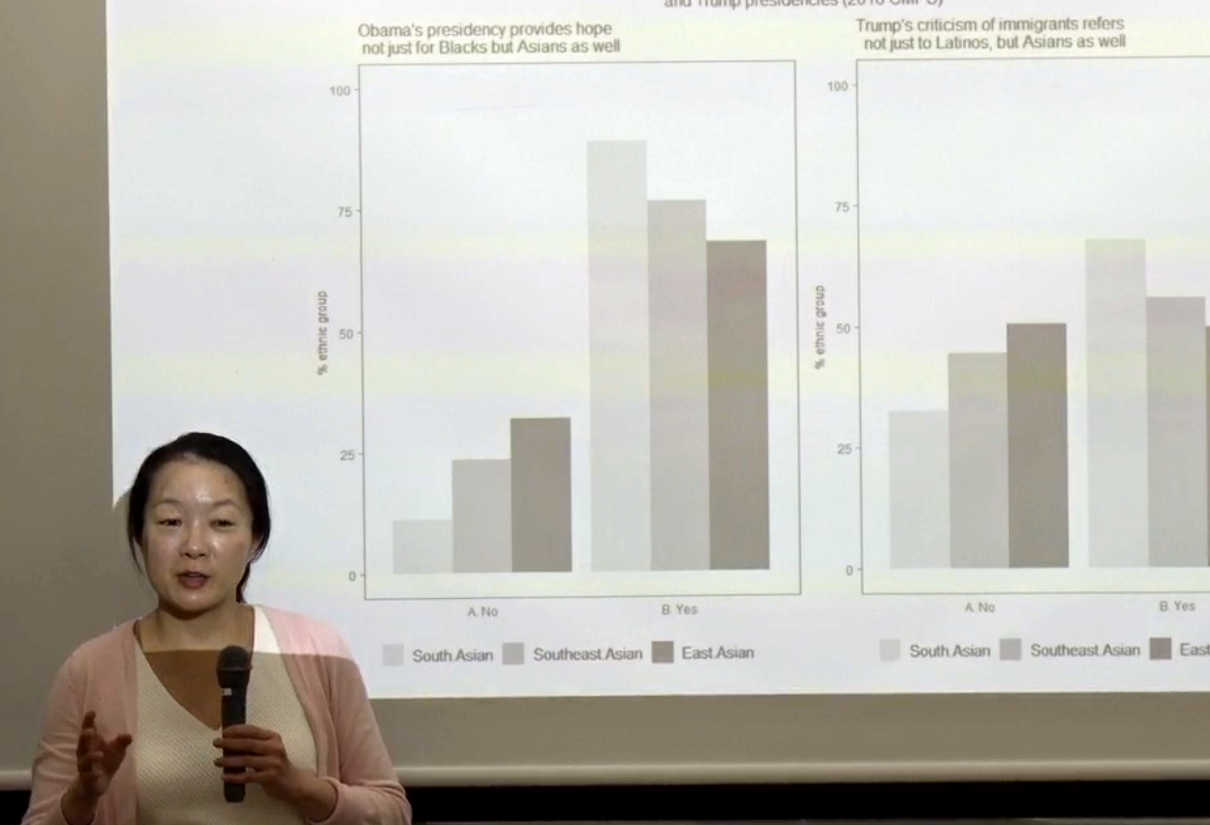

上記の問題関心を踏まえて、アジア系アメリカ人の政治意識に関する実証研究の成果が紹介されました。具体的には、National Asian American Survey(NAAS)とCollaborative Multiracial Post-Election Survey(CMPS)という2つの大規模世論調査データを用いた分析結果から、アジア系アメリカ人の他のマイノリティグループに対して保持する認識・態度が考察されました。それによれば、アジア系アメリカ人は、黒人やラテン系アメリカ人に対する民族差別がアジア系アメリカ人に対する差別よりも概して深刻であると認識しており、アジア系と黒人・ラテン系の間に共通の政治的利害があると感じている人が多いことが明らかになりました。

実証分析では、アジア系アメリカ人は必ずしも他のマイノリティ・グループと敵対しているわけではないことが示されましたが、アジア系アメリカ人は、黒人やラテン系アメリカ人と連帯した行動を取っているとは言い難いような事例も多くあります。特別講演の後半では、アメリカにおける、書類なき/不法移民、アファーマティブ・アクション、Black Lives Matter運動、およびフランス・カナダ・日本における事例をアジア系住民の視点から紹介しながら、なぜ民族マイノリティ間の連帯が実現しないのか、またどうすればそれが実現可能なのかについて検討が行われました。その中では、アジア系と他のマイノリティグループ間で共通の利害が発生している状況が多くみられる一方で、多くの場合、アジア系住民は自民族グループ外の事象へ無関心であったことなどが議論されました。Lu博士はまとめとして、アジア系住民が、自分たち自身に対する民族差別だけでなく黒人やラテンアメリカ人に対する差別を、また、実利な利害だけでなく黒人やラテンアメリカ人と共通するアイデンティティに基づく利害を認識していれば、連帯の可能なはずであると指摘しました。

特別講演に加えて、(加藤言人が講師を務める)政治過程論の受講生は、事前学習として論文を1つ読んで講義内で解説し、特別講演直前の1時間を使って、Lu博士とディスカッションをする機会を持ちました。学生にとって最新の研究に触れる機会があっただけではなく、Lu博士の研究関心が(日本を含めた)アジア系住民の政治意識にあるということで、日本という地で生の学生の声を聞けたことは、今後の研究を展開する上でも非常に有意義な時間になりました。ディスカッションの中では、アメリカにおいて民族マイノリティや女性であるということが選挙において不利であるという認識が、それらの候補者をさらに不利にさせている可能性について、日本における類似事例を学生に考えてもらいながら、積極的な意見交換が行われました。